蓄滞洪区是流域防洪工程体系的重要组成部分,是确保流域防洪安全的最后一招——“底牌”。

洪水来袭,一般会优先考虑用水库拦蓄,拦蓄就是把水控制在水库中。

泄洪是指由于水库上游持续性强降雨导致水库超过一定水位(汛限水位),为避免水漫洪溢,或库坝、堤堰溃塌而造成严重的灾害,采取的开闸向下游河道排泄洪水的调度措施,保证水库大坝安全。

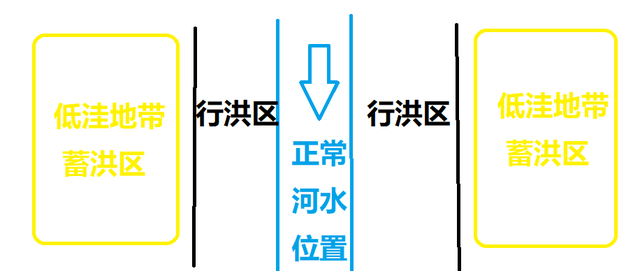

当特大洪水来袭时,弃守滩上圩堤和民埝,使大洪水在两岸大堤间畅行的措施,称为行洪。

如果利用堤防和河道泄洪、运用水库拦蓄洪水,仍不能控制洪水,再适时启用蓄滞洪区,以分蓄超额洪水,削减洪峰,最大程度地减轻洪水灾害总体损失。

依据《中华人民共和国防洪法》规定,防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区,分为洪泛区、防洪保护区和蓄滞洪区。

洪泛区是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区;

防洪保护区是指在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区;

蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。

什么是蓄滞洪区

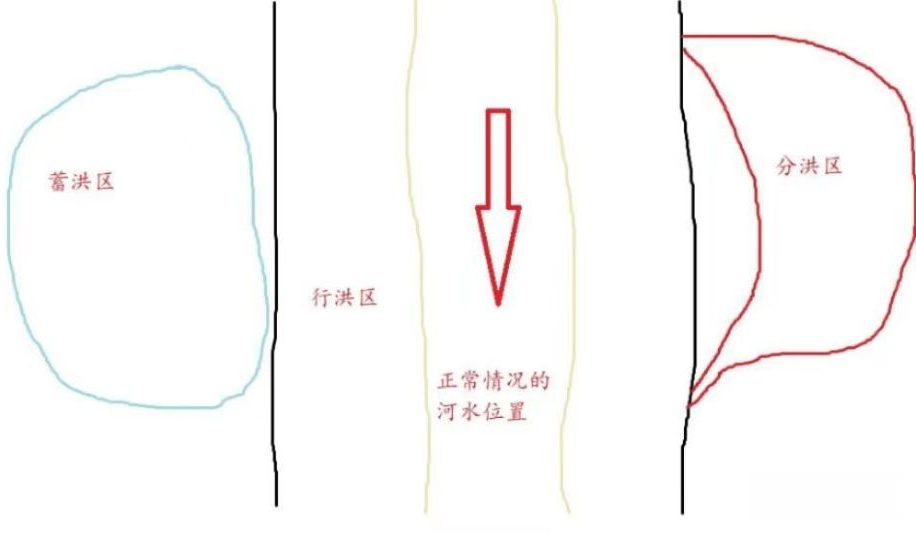

蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外,临时贮存洪水和分泄洪峰的湖泊洼地,历史上也大多为江河洪水天然的滞蓄场所,包括行洪区、分洪区、蓄洪区和滞洪区。

行洪区是指在河流中下游设置的利用河堤外的低地或湖泊等进行临时贮存或分散排放过剩来水的区域。与滞洪区和洪泛区不同的是,行洪区不仅可以接受上游来水,并且可以将过剩来水排放到其他河道或海域中;而且还可以通过设置行泛口或排行口等设施,将一部分来水引入到行洪区内部形成人工湿地或生态走廊等。

分洪区是利用平原区湖泊、洼地、淀泊修筑围堤,或利用原有低洼圩垸分泄河段超额洪水的区域。

蓄洪区是指在河流上游或中游设置的专门用于蓄存洪水的水库或湖泊等。蓄洪区的特点是可以主动调节蓄放水量,根据下游的需要进行合理分配。

滞洪区是指在河流中下游设置的利用河堤外的低地或湖泊等进行临时贮存洪水的区域。滞洪区的特点是不能主动调节蓄放水量,只能被动接受上游来水。

这是因为洪水出山进入平原,主要靠堤防约束,但是堤防不可能无限加高,堤防越高,安全风险越大,所以当洪水太大,超过堤防防御能力时,启用蓄滞洪区蓄滞洪水便成为防洪的必然需要,这也是为保全大局,而不得不牺牲局部的全局考量。

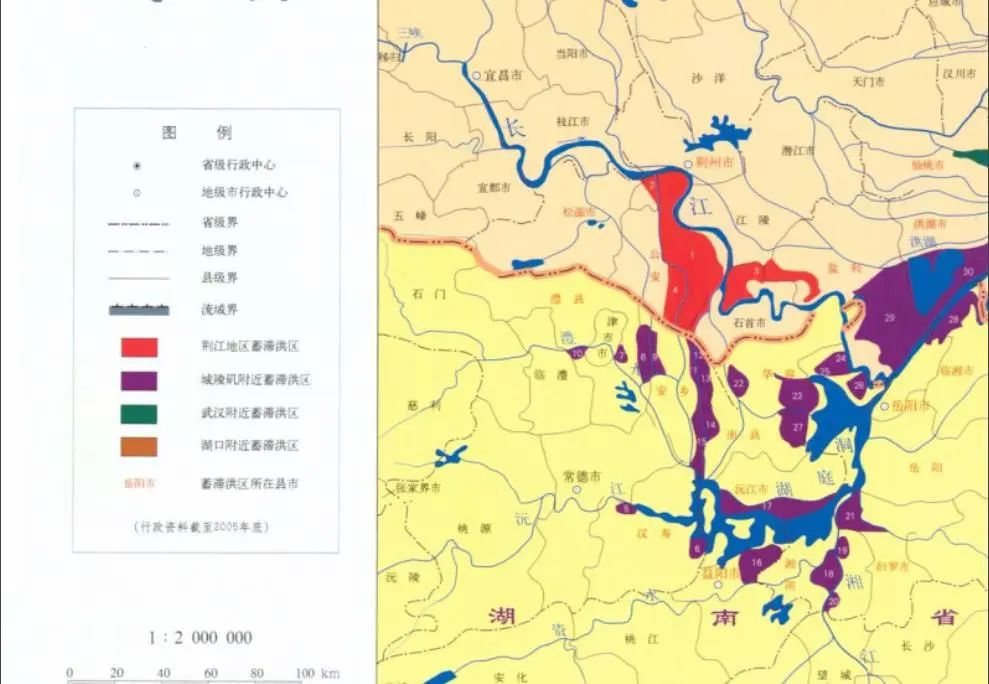

目前,长江、黄河、淮河、海河共有重要蓄滞洪区98处目前我国一共设置了98处国家蓄滞洪区,总面积约3.4万平方公里,总蓄洪容积约1067亿立方米。其中长江流域44处、黄河流域2处、海河流域28处、淮河流域21处、松花江流域2处、珠江流域1处。

海河流域由国家防总调度的蓄滞洪区有6处,分别为小清河分洪区、东淀、文安洼、贾口洼、团泊洼、恩县洼,其余22处由所在省级或市级防汛抗旱指挥机构调度。

根据国家蓄滞洪区在流域防洪体系中的地位作用、运用几率和调度权限等,按照重要程度分为重要、一般和保留3类。

蓄滞洪区的启用按照既定的流域或区域防御洪水调度方案实施。

启用条件:蓄滞洪区的启用有着严格的标准。当水位、流量或工程情况达到蓄滞洪区启用条件时,按照调度权限由相应防汛抗旱指挥机构下达启用命令,由蓄滞洪区属地政府组织实施。

当预报洪水将要达到或者超过蓄滞洪区的启用标准时,地方政府会发布黄色预警,这时要做好运用准备。

在接到上级部门分洪转移的预命令后,会立即发布橙色预警,并开始组织蓄滞洪区内的居民转移、清场,快速将区内居民转移进安全区、安全台或蓄滞洪区外,确保分洪的时候没有人被漏掉,确保关键时刻蓄滞洪区能够及时、安全、有效运用。

在接到正式分洪指令时,会立即发布红色警报,开启分洪闸或者爆破扒口,滚滚洪流涌入蓄滞洪区。蓄滞洪区内居民“舍小家、保大家”,为流域防汛做出了贡献,也会依法得到补偿,确保尽快恢复生产生活。

蓄滞洪区分蓄洪威力巨大,同时又是区内居民赖以生存的家园。近年来,我们以长江、淮河、海河流域为重点,加强蓄滞洪区布局优化调整和建设,确保蓄滞洪区遇流域大洪水时“分得进、蓄得住、排得出、人安全”,在关键时刻能发挥关键作用。

国家蓄滞洪区的运用几率差别较大,有的三五年用一次,有的一直准备着用于应对超标准洪水,其中,长江、淮河和海河流域蓄滞洪区运用次数较多,为流域防洪立下了汗马功劳。淮河流域的蒙洼蓄滞洪区在淮河防汛中有着举足轻重的作用,它的进洪闸王家坝的水位,被称作淮河防汛的“风向标”。2021年河南“7·21”特大暴雨时,海河流域的8处蓄滞洪区相继启用,有效降低了卫河、滏阳河干流水位,缓解了下游防洪压力。