灵璧县下楼镇火庙村村庄规划(2019-2035年)规划公示

1、规划范围

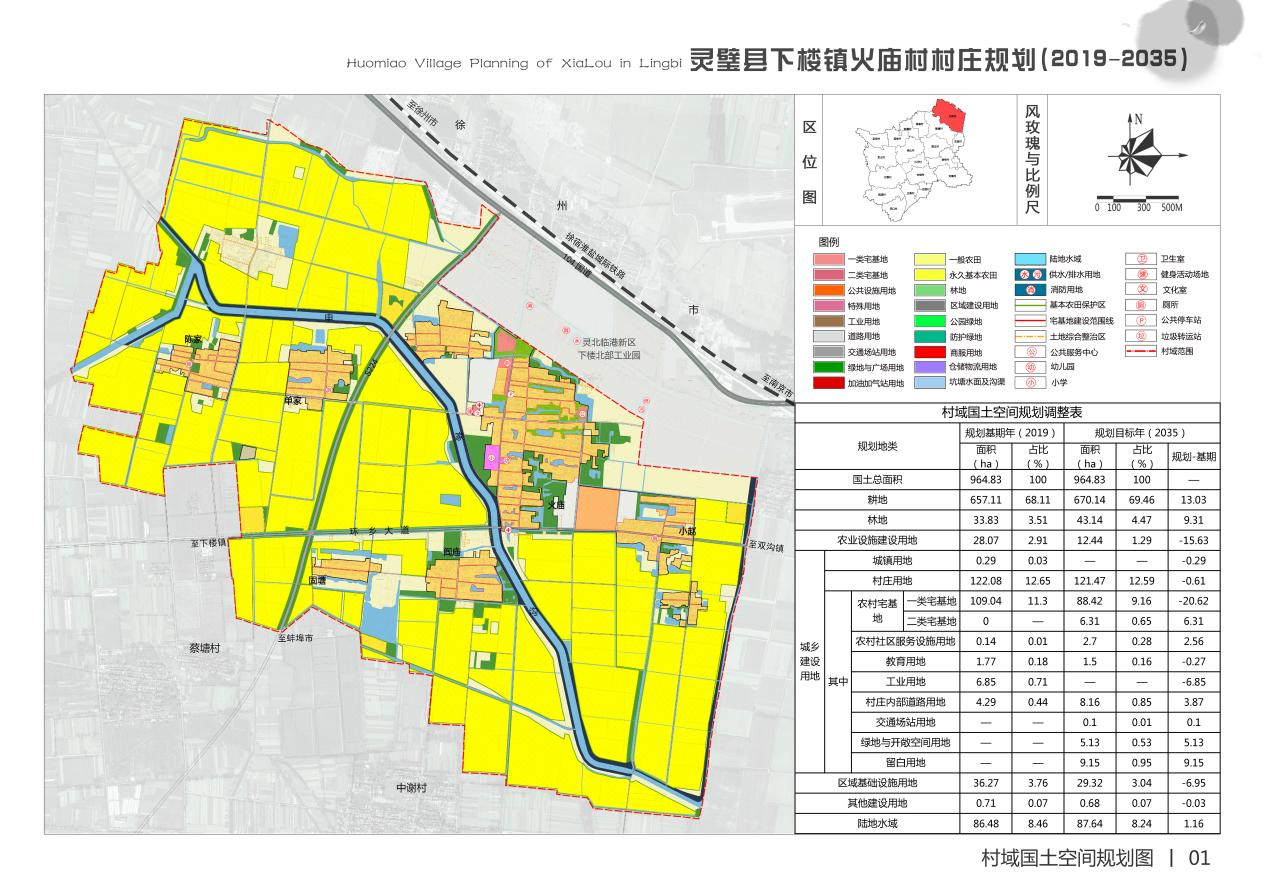

火庙村下辖10个自然庄,分别为:小赵、芦上、后吴、火庙、申家、阎庙、固塘、单家、陈家、赵楼,村域总面积1063.52公顷。其中村域范围内有灵北临港新区下楼北部工业园98.69公顷用地,处于城镇开发边界内,故本次村庄规划不包含本区域,规划范围面积为964.83公顷。

2、规划期限

近期为2019-2025年,远期为2026-2035年。

3、现状概况

火庙村交通区位良好,可达性高。火庙村处于徐州与安徽的交界处,北侧有104国道穿境而过,距离徐州观音机场约2公里,距离徐州东高铁站32公里,距徐宿高速出入口约10公里,距徐州双沟镇仅约5公里,具有得天独厚的地理优势和环境优势。

火庙村规划范围面积为964.83公顷(约14472亩),其中耕地面积657.11公顷,占总面积8.11%;村庄建设用地面积122.08公顷,占总面积12.65%;林地33.83公顷,为乔木林、其它林地两类;水面面积86.48公顷,为沟渠、坑塘水面及养殖坑塘。现状永久基本农田保护区面积约575.86公顷,占耕地的80%。

4、规划定位

依托毗邻空港新城的区位优势,借建设省际毗邻区的发展契机,着力打造一个生态格局安全、土地集约高效、产业特色鲜明、展现皖北独特魅力的秀美村庄。

5、规划策略

规划提出振兴火庙村四大子目标,主要从优化用地布局、生态和耕地保护与提质、空间盘活与存量利用等角度建立规划理念,指导规划内容。

策略1:生态优先——生态基底约束,耕地底线管控。

守住农田底线与生态红线,奠定可持续发展的生态基底;严守耕地红线,实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,在生态环境、人文风貌的现有基础上做微调、锦上添花的工作。坚持建设用地规模不做大突破,耕地保有量底线管控原则。

顺应环境肌理,划分生态格局——农耕区、建设区、减量化地区,奠定可持续发展的生态基底,在场地开发过程中,尊重水、尊重植被、尊重表土、尊重地形,保护和扩大绿地、水域、湿地等生态空间,构建区域生态安全格局。

基于农业景观一体化、建筑风貌系统化、民宿景观风格化、道路景观统一化、庭院景观规整化等方向综合整治本村土地项目,着重乡村环境提升,增强乡村治理水平,发展长效管理机制,形成田、水、路、林、村合一发展的生态基底。

策略2:产业带动——以产带村,激活村庄发展潜力。

火庙村农业方面主要是传统农业向现代农业转化和低效农业向高效农业转化。严格的基本农田保护和建设用地管理政策下,以原有土地性质为基础,探索土地可增值形式。在灵璧县农业发展政策背景下,发展现代农业——土地规模化经营及服务体系,促进农业现代化与乡村旅游相衔接,引导农村产业集聚发展。

依托独特的交通区位、紧临徐州都市圈、徐州临港产业区等空间优势条件,依托大力发展的下楼北部工业园,促进土地集约高效使用及城郊休闲农业,高效拓展农业产业链经济价值,构建新型农业经营体系,提高农业综合效益成为产城融合示范村。

策略3:存量盘活——存量空间重新高效附值

综合整理现状空间,完善村级必配公共服务设施,优化配置高级公共服务设施。

在满足必配服务设施的基础上,充分考虑本村的发展特色与人口特征,同时落实产业发展需要的配套设施,形成分别服务本地人口与旅游人口的差异化设施供给。积极利用存量用地,附加新的价值形态,奠定休闲农业和乡村旅游发展基础。

策略4:空间引导——贯彻“X+Y”的集中安置方针

规划贯彻“X+Y”两项集中安置方针,其中,X 点1个,Y点6个,因地制宜的推进农村人口有序转移和集中,转变现状散乱农业生产方式和建设规模,突出现代农业规模化趋势,实现农村、农业、农民协调发展。

X-农村新社区(集中居住区):新建安置区风貌要与整体保持一致,采用城镇居住小区模式,分片区规划多层大平层组团、联排组团,满足不同居民居住喜好。小区内采用组团庭院布局,促进邻里和睦交往;于庭院内部局部布置四季菜园种植区,内院入口处布置乡村植物景观。

Y-传统自然村落:保留自然村落的村庄格局、提升村庄整体环境等提出相应的规划策略。

6、规划布局

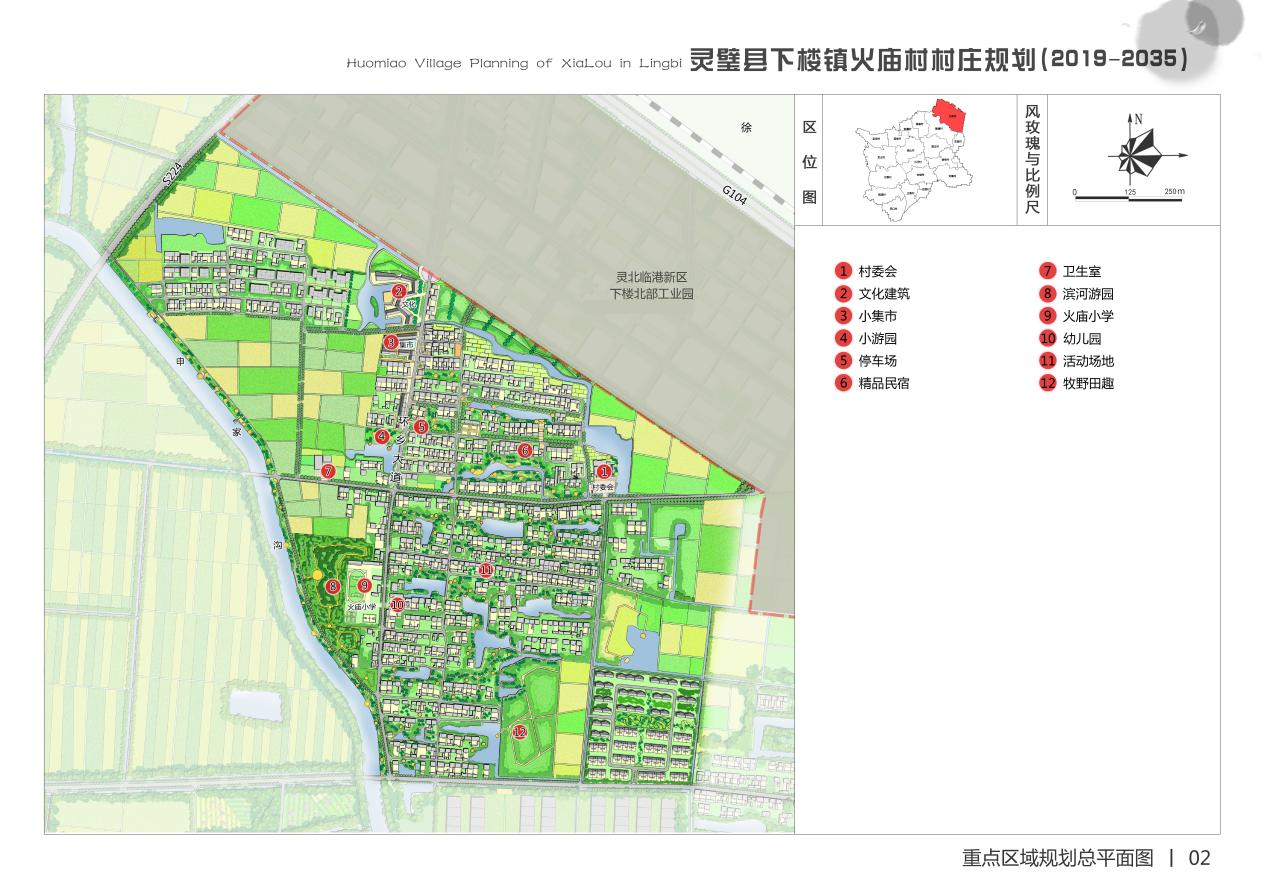

规划依据本村的空间特征,规划形成“一带·一核·四片区”的空间结构。

“一带”——以申家沟为依托的滨水生态景观带。

“一核”——以“火庙”和“申家”为依托的村域活力核心。

“四片区”——结合规划,将本村分为观光农业区、大田农业区、休闲农业区、高科农业区等四个片区。

本村规划至2035年,耕地面积670.14公顷,比2019年增加13.03公顷;林地面积43.14公顷,比2019年增加9.31公顷。建设用地总面积151.47公顷,比2019年减少7.87公顷,其中村庄建设用地为121.47公顷,比2019年减少0.61公顷;区域基础设施用地为29.32公顷,比2019年减少6.95公顷。

根据上位规划,省道224的建设将占永久基本农田,本次规划通过修正永久基本农田保护成果的范围、边界,确定为村域永久基本农田保护红线,确保保护面积不少于566.99公顷。