《灵璧县高楼镇总体规划(2018-2030年)》成果公示

《灵璧县高楼镇总体规划(2018-2030年)》规划成果内容已经高楼镇人民政府初审同意,现按照《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》等法律法规向社会公示。

诚请广大群众踊跃提出修改意见,公示期自2021年2月10日起至2021年3月10日止。

公示网址:http://www.lingbi.gov.cn/public/column/6628011?type=2&nav=1广大群众请以书面形式提出意见,纸质版送到灵璧县高楼镇人民政府办公室,电子版发送到电子邮箱:1441985170@qq.com

咨询电话:0557-2351265 联系人:王硕

灵璧县高楼镇人民政府

2021年2月10日

《灵璧县高楼镇总体规划(2018-2030年)》规划简介

第一章 总 则

第一条 为了更有效地保护高楼镇的生态环境,加强城镇规划管理、协调镇村空间布局、改善人居环境,实现高楼镇经济和社会发展目标,促进镇村经济、社会全面协调可持续发展,特制定本规划。

第二条 本规划适用于高楼镇行政区域范围内的城镇、村庄建设规划编制以及各类用地的土地使用,规划区域内各类建筑物、构筑物的新建及改、扩建等城镇建设管理工作,均应遵守本规划。

第三条 编制依据

(1)《中华人民共和国城乡规划法(2008)》;

(2)《中华人民共和国土地管理法》(2004.8)

(3)《中华人民共和国环境保护法》(1989.12)

(4)《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137—2011

(5)《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号);

(6)《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》;

(5)《镇(乡)域规划导则(试行)》;

(6)《安徽省城乡规划条例》;

(7)《国家新型城镇化试点省安徽总体方案》;

(8)《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面推进美好乡村建设的决定》;

(9)《安徽省中心建镇规划编制及管理办法》;

(10)《安徽省城镇体系规划(2011-2030)》;

(11)《安徽省村庄布点规划导则(试行)》;

(12)《安徽省村镇规划建设管理条例》;

(13)《灵璧县国民经济和社会发展“十三五”规划》;

(14)《灵璧县城镇总体规划(2011-2030)》;

(15)《灵璧县空间规划(2017-2030)》;

(16)《灵璧县土地利用总体规划(2006-2020)》

(17)及其它与城镇规划相关的法律、法规、标准、规范编制等。

第四条 规划成果由规划文本、规划图纸及附件(规划说明书和基础资料汇编)三部分构成,由高楼镇人民政府组织制定和实施,经灵璧县人民政府批准后,规划文本和图纸具有同等地方法规效力。

第五条 规划期限

基期年:2017年

近期:2018-2025年

远期:2026-2030年

镇域范围:高楼镇的行政辖区范围,总面积9023公顷。

镇区范围:高楼镇镇区范围,规划总用地面积362.78公顷。

第二章 城镇发展战略与目标

第七条 发展目标

1、经济发展目标

2025年,地区生产总值实现9.8亿元。第一产业增加值实现2.9亿元,第二产业增加值实现4.4亿元;第三产业增加值实现2.5亿元。2030年,地区生产总值预计实现24.2亿元,第一产业增加值实现6.1亿元,第二产业增加值实现9.7亿元,第三产业增加值实现8.5亿元。

2025年,三次产业在地区生产总值的比例为30:45:25。

2030年,三次产业在地区生产总值的比例为25:40:35。

2、教育发展目标

2025年,九年义务教育普及率达到100%,高中入学率达到80%以上,劳动力平均受教育程度8年以上;受高等教育人口达到20%。

2030年,九年义务教育普及率达到100%,高中入学率达到85%以上,劳动力平均受教育程度9年以上;受高等教育人口达到30%。

3、文体发展目标

逐步建成文化站、科技服务站、图书馆、展览馆、体育场馆等文体科技设施。

4、人民生活质量目标

至2025年,农民人均收入达到2.0万元,人均居住面积达到30平方米。

至2030年,农民人均收入达到4.0万元,人均居住面积达到35平方米。

5、社会发展目标

至2025年,各行政村设一个卫生所,千人拥有医生达到3人以上,农村合作医疗参保率达到98%。

至2030年,各行政村设一个卫生所,千人拥有医生达到5人以上,农村合作医疗参保率达到100%。

6、公共基础设施目标

2025年,饮用水水质达标率100%,自来水普及率达到100%,排水普及率90%,污水处理率达到80%;形成运行安全可靠,设备先进的城镇供电系统。形成数字通信网络,建设快速、便捷、布局合理的邮政网络。供热热化率达到68.2%,居民气化率达到90%。有线电视入网率达到85%,互联网入网率达到50%。

2030年,饮用水水质达标率100%,自来水普及率达到100%,排水普及率95%,污水处理率达到85%以上;形成运行安全可靠,设备先进的城镇供电系统。形成数字通信网络,建设快速、便捷、布局合理的邮政网络。供热热化率达到78.6%,居民气化率达到93%。有线电视入网率达到90%,互联网入网率达到75%。

第八条 发展战略

1、资源利用战略

按照工业强镇、生态立镇、特色兴镇的发展要求,建设良好的区域生态环境,创建经济高效、环境健康、社会公平的保障机制,将高楼镇打造成皖北绿色高效农业强镇。

2、生态空间发展战略

将镇域生态空间格局划分为农林生态保护区和城镇生态保护区。划分徐明高速生态廊道和潼河生态廊道。

积极发展拉动就业强的第三产业,加强就业培训;发展卫生体育事业,提高人民群众健康水平;提高城镇教育发展水平,改善农村教育条件;开展农村文化建设,大力发展农村广播电视和电影事业;加强农村社会保障和社会福利建设,逐步建立健全规范的农村最低生活保障、养老和医疗保险制度,加强农村养老院、福利院等设施建设。

4、经济发展战略

通过建立绿色产业体系,助推高楼镇经济转型。依托区位优势和资源优势,将农产品加工、服装加工、旅游服务作为主导产业。加快农业产业化进程,大力发展生态农业,对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务和企业化管理,形成贸工农一体化、产加销一条龙的农村经济的经营方式和产业组织形式。

第九条 产业发展定位

本次规划确定高楼镇重点发展以下产业:生态农业、商贸服务业、农产品加工业、服装加工业。

第十条 产业布局规划

1、产业空间布局

以加强区域合作,做大做强支柱产业为手段,以实现镇域经济跨越式发展为目标,进行合理的产业布局。规划形成“一区、四基地”的产业空间布局。

“一区”:主依托中心镇区形成工业和商贸服务业集聚区

“四基地”:北部特色农林基地、西部现代农业示范基地和养殖示范基地;东南部为设施农业基地。

2、产业发展指引

第一产业:重点建设辣椒种植、大蒜种植、葡萄种植、贡菊种植,积极发展设施农业,拓展智慧农业,打造现代农业,推进农业向集约化、规模化、现代化转变,接一连三,发展休闲观光农业。利用交通优势,构建农贸平台。

第二产业:依托潼河工业集聚区,对接本地农业种植基础,着力培育面粉等农副食品加工、服装加工等支柱产业,积极培育新材料等战略新兴产业,优化产业布局,促进产业升级与优化整合。

第三产业:开发自然资源,农旅结合,利用优势资源以点带面,依托镇区工业发展,培育商贸市场服务行业。

第三章 镇村体系规划

第十一条 人口规模预测

2025年,镇区总人口15800人,镇域总人口76000人。

2030年,镇区总人口20300人,镇域总人口78000人。

第十二条 镇村体系空间布局结构

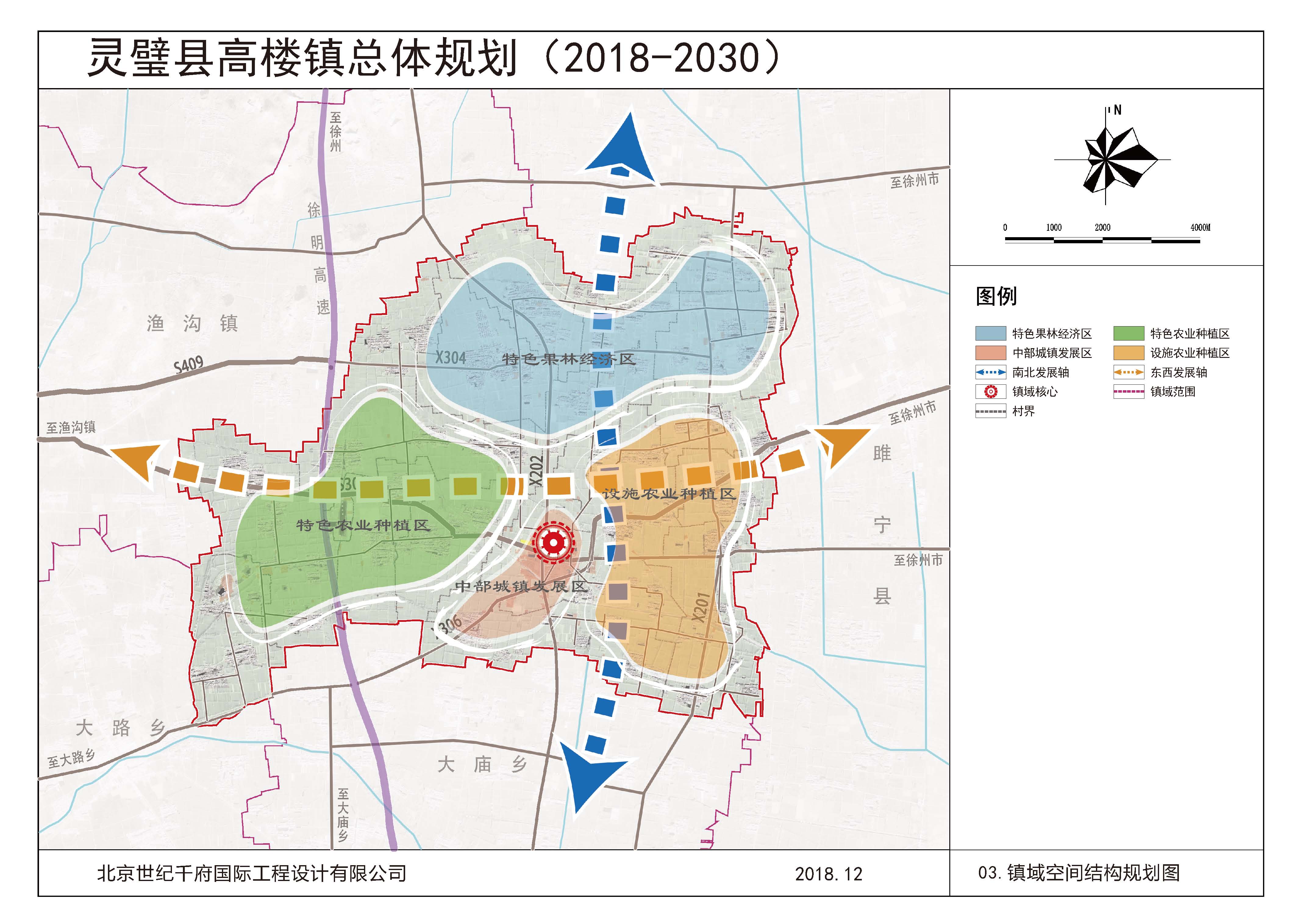

按照点轴并进、整合发展的原则,依托高楼镇域内主要的交通通道,构建“一心、两轴、四片”的镇村空间体系。

一心:指高楼镇镇区,镇域经济、政治、文化中心,工业以及商业服务业的主要载体,是带动整个区域发展的“增长极”。

二轴:依托S302省道和X202县道,构建镇域主要发展轴线。

四片:北部特色农林种植区、中部城镇发展区、西部特色农业种养区和东部现代农业种植区。

第十三条 镇村等级规划

规划形成镇区、中心村、基层村三个等级,中心村为王楼村、高庄村、朱庄村、青谷堆村。

高楼镇镇村等级规划一览表

|

人口规模 |

等级 |

名称 |

|

1-2万 |

中心镇 |

高楼镇区 |

|

5000-10000 |

中心村 |

王楼村、高庄村、青谷堆村、朱庄村 |

|

2000-5000 |

基层村 |

孟山村、毛庄村、卓圩村、徐营村、卓海村、张营村、潼郡村、钱梁村、汤庄村、崔庄村、鲍庄村 |

注:规划将鳔张村并入青谷堆村整合发展

第十四条 镇村职能结构规划

高楼镇区:为全镇的政治、经济、文化中心,是全镇主要的产业集中地,以农产品加工、服装加工、商贸服务业为主导产业;

中心村:即王楼村、高庄村、青谷堆村、朱庄村,为全镇生活经济次中心;布置中心卫生室、文化室、幼儿园、小学、供水服务站等公共服务设施和基础设施,服务镇域北部、东部和西部村庄,并配套少量生产设施用地。

基层村:为其他一般行政村内的农村居民点,以居住和农业生产活动为主,在村居委所在地配置卫生所、文化室、邮政网点等公共设施。

第十五条 建设用地标准确定

至2030年镇区及各村人均建设用地指标控制在140平方米以内。

第十六条 村庄集约建设

重点发展村主要为王楼村、高庄村、青谷堆村、朱庄村等4个中心村。

特色保留类村庄主要为潼郡村。

保留适度发展村庄主要有孟山村、毛庄村、卓圩村、徐营村、卓海村、张营村、潼郡村、钱梁村、汤庄村、崔庄村、鲍庄村等。

撤并村庄主要为鳔张村,建议并入青谷堆村一起发展。

第四章 镇域空间管制规划

第十七条 空间管制分区与策略

1、范围

永久基本农田保护区;

境内主要河流两侧控制10米;

高速公路两侧50米范围内,省道两侧控制30米;

35KV架空线路两侧控制15-20米;

镇域内各大小水面;

基础设施廊道。

2、空间管制要求

实行最严格的耕地保护政策,切实保护基本农田,严格控制非农建设规模和农村宅基地、村镇建设占地标准,禁止占用基本农田进行乡镇、村庄和工业区建设,积极推进土地整理与复垦,确保建设用地与耕地占补平衡;

有计划引导居民向中心村和镇区集中,积极进行村庄迁并与农田整理;鼓励本区内的非农土地、闲置土地等转为种植业和林果业发展用地,鼓励农田向规模经营集中;

鼓励建设节水灌溉设施,鼓励推广节水农艺技术,不断提高水资源利用率;严禁可能导致农业污染、破坏土地环境的经营活动,保护农业环境。

(二)限制建设区

1、范围

一般农田区;包括基本农田保护区之外的耕地、林地和园地,规划期内,限制在该区域内进行与农业无关的建设项目。

林业用地中的经济林。保护林地生态环境,可结合旅游发展适当布置配套服务设施;其他建设工程尽量不占或者少占林地。

2、空间管制要求

严格保护限建区内耕地,禁止非法占用耕地。城镇建设确需占用少量耕地的,应按有关程序报行政主管部门批准,并按耕地占补平衡原则进行占用补偿,维护耕地总量动态平衡。组织部分地区退宅还耕、退耕还林,撤并自然村落,将农村空置房基地作耕地开发改造。编制土地开发整理规划。限建区内应严格控制农房分散建设,农民建房应适当集中,形成规模。加强此区的生态环境建设,植树造林、绿化荒山、生态治理弃置地。在本区内推进生态农业发展,增强本区生态环境自净能力。对需要在限建区内安置的城镇市政设施和污染性生产企业等项目,须进行科学合理选址和可行性研究论证,并经过政府有关主管部门审批。限建区内重大基础设施(水利设施、电力设施、道路交通等)建设应有利于城镇的发展,不能危及城镇的安全或者防碍城镇建设发展。

(三)适宜建设区

1、范围

镇区、保留村庄和重点建设村庄居民点用地,以及交通方便、基础设施完善、远离洪水和地质灾害易发地段的区域。

2、空间管制要求

是城镇发展优先选择的地区,城镇化集中发展区域,但建设行为也要根据资源环境条件,科学合理确定开发模式、规模和强度。

(1)严格执行《城乡规划法》,区内一切建设活动必须符合规划的要求。

(2)本着“集约、节约”的原则,鼓励和促进旧城区改造,尽量少占耕地,合理利用土地资源,严格控制乡镇建设用地指标;

(3)保护与改善乡镇生态环境,禁止建设占用规划确定的永久性绿地,不准安排污染严重的项目,严禁随意排放、堆放未经治理的工业废弃物和生活垃圾;

(4)在乡镇建设发展区中规划农田、林地和绿化等绿色空间,提供新鲜丰富的农产品和舒适宜人的游憩场所,改善乡镇环境质量,体现人与自然相融合的城市现代文明的生活追求。

(5)在批准改变用途以前,区内农用土地应当按原用途继续使用,不得提前废弃、撂荒,对于占而不用的农用土地必须依法收回。

第五章 镇域基础设施规划

第十八条 镇域交通规划

1、高速公路

镇区西部有徐明高速穿越,规划在镇北侧渔沟镇与高楼镇交界处设置出入口,通过县道X304加强与高速公路的对接,提升高楼镇对外交通能力。

2、公路

规划新建渔沟—高楼的县道和朝阳—高楼的乡道。规划镇内县道达到二级公路标准,规划期内实现县城到每个乡镇的公路均达到3级公路标准。

3、城乡公交

城乡公交以枢纽为节点形成多层次线路,第一层次为县城发往高楼镇的公交线路,第二层次为以镇区公交枢纽为中心,分别引出通往各中心村的镇村公交线路,镇村公交可布设多条环形线路。

4、客运站点

规划新建高楼镇客运站,位于高楼镇区省道302和县道X306交叉处西南侧。

第十九条 给水工程规划

规划保留镇区南侧自水厂作为镇域供水水源。

规划供水干管沿镇域主要道路布置。管网布置采用环状与树枝状结合布置;中心镇区主干网采用环状,周边地区采用树枝状。

各村庄在各供水站的基础上扩大供水规模,以适应当地用水的需要,原水必须经净化处理达到国家规定的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)后方可作为饮用水。

第二十条 排水工程规划

排水管网建设为雨污分流制。雨水排放规划充分利用地形,按照高水高排、低水低排原则,合理划分排水区域,管网布置尽量利用地面或道路坡度进行自排,减少雨水泵站的设置。

规划在高楼镇镇区新建污水处理设施,污水处理后排入污水处理厂。

至2025年,有条件的村庄应建污水集中处理站,污水处理站出水应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的有关规定。至2030年,单村建设污水处理站,污水处理站出水应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)的有关规定;污水处理站出水用于农田灌溉时,应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》(GB5084)的有关规定。

对于无条件建设集中处理设施的村庄,可建设户用生活污水处理装置。

第二十一条 电力工程规划

规划保留35KV高楼变和规划新建35kv青谷堆变电站作为镇域供电电源。

规划加强对电力设施的建设和电网改造,以10KV作为输电压向镇域各中心村供电,沿主要公路架线;各农村居民点要有变配电房,保证全乡居民100%安全方便用电。

第二十二条 通信工程规划

规划高楼镇电信局,扩大交换机容量。完善社区居民点接入网点。

规划建设和扩容移动通信设施,优化移动通信网络和服务,并实现4G改造。

规划保留镇区邮政支局,镇域内每个社区设置邮政社区网点。

第二十三条 燃气工程规划

规划中心镇区采用石油液化气作为主要气源,有条件新建液化气站;规划中心村大力发展沼气资源。

规划近期至2025年镇域总气化率为55%。镇区瓶装液化石油气气化率为90%;镇域各村以烧秸秆和煤等为主,以液化石油气为辅,其余用户采用沼气等新能源补充。

规划远期至2030年镇域总气化率为67%。其中镇区管道天然气气化率为85%,瓶装液化石油气气化率为8%;镇域各村以秸秆等生物质能源为主,以液化石油气为辅。

第二十四条 环卫工程

规划新建镇区垃圾中转站和环卫管理所。

镇区及近镇区区域采取转运站、深埋桶双系统双工艺并行路线,距离镇区区较远的区域采取“背桶式保洁车+挂桶车”工艺。保证每个中心村设置1处深埋桶,村庄内部必须按服务半径70米设置生活垃圾收集点。

镇区区主要街道两侧、公共设施以及市场、公园等人流密集场所应设置公共厕所,中心村按每平方公里1-2座设置公共厕所,自然村至少需设置1座。

第七章 镇域公共服务设施规划

第二十五条 规划目标

提升高楼镇城镇化服务水平,建设高效能的城镇管理与社会化服务体系,形成与高楼镇镇区总体发展目标相适应的中心明确、层次清晰、超前均衡的公共服务设施体系,提高居民生活质量,满足居民生存和多样化发展需求。

第二十六条 公共设施配置

高楼镇农村地区基本公共服务设施按“镇区—中心村—自然村”三级配置。中心村基本公共服务设施满足整个行政村内规划村庄的公共服务需求。

规划村庄基本公共服务设施应在交通便利的村庄中心地段或入口集中设置。

1、教育设施布局规划

保留现状镇中学和小学,规划在镇区新建一所九年一贯制学习,各行政村设一所幼儿园。

2、文体科技设施布局规划

规划在镇区建设文化活动中心、文体科技中心(包括科技馆、图书馆、展览馆、体育场馆等)等。

保留、扩建现状各行政村的文化活动室和体育健身场地,增加配套设施。

推进广播电视村村通、农村电影放映、农家书屋等文化惠民工程,建立稳定的农村文化投入保障机制,形成完备的农村公共文化服务体系。开展农民乐于参与、便于参与的文化活动,引导城镇文化机构到农村拓展服务。发展农村体育事业,开展农民健身活动。

3、医疗卫生设施规划

规划新建一所高楼镇卫生院,各行政村设一座卫生所。

4、商贸及服务设施规划

规划在镇区布置餐饮、旅馆、超市、药店、银行、信用社等商业金融设施以及综合性的集贸市场。中心村和基层村以建设小型超市、小型生产资料站为主。

5、社会福利设施规划

镇区规划一座多功能社会福利中心,在中心村、基层村建托老所。

第八章 镇域环境保护规划

第二十七条 环境质量目标

1、水环境质量目标

根据《安徽省水环境功能区划》高楼镇域河道水质目标执行III类水质标准。

2、空气环境质量目标

全镇空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

3、声环境质量控制目标

以居住功能为主的地区,以及镇区行政办公用地、科教文卫用地等,执行1类标准。

集贸市场用地、商业用地等,执行2类标准。镇区内主干路两侧、公交车站区域内执行4类标准,镇区以内段按照所属功能区执行相关标准。

第二十八条 环境保护措施

1、水环境质量控制

结合道路新建污水管道,实施雨污分流,使得污水集中处理率达到70%以上,加强再生水回用,减少污水对河流的污染。通过河道整治、底泥疏浚、引水活水、生态护岸等措施,综合整治水环境,保障镇区河流水质及河道景观。

2、环境空气质量控制

以液化石油气为主要气源,积极推广使用太阳能、地热等清洁能源,鼓励企业改善能源结、构,鼓励使用燃油燃气锅炉。加强机动车尾气污染控制,加强机动车污染排放监督。

3、声环境质量控制

产业区、生活区之间以绿化带隔离,防止噪声干扰。对穿越学校、居民区的主干路应建设隔音屏式绿化隔离带。推广使用低噪施工方法和器具。

4、固体废物污染控制

建设和完善垃圾收集转运设施,试点生活垃圾分类收集,提高生活垃圾综合利用率。鼓励企业开展清洁生产,建设示范工程,促进各类废弃物在企业内部的循环使用和综合利用,从源头上减少废弃物的产生。加强固废收集、运输、贮存、处置的全过程监管。确保固废处置率达到100%。加强对危险废物产生企业和处置企业的监管,切实落实危险废物转移的联单制度。危险废物要按照国家规定移送有资质单位综合利用或集中处置。

第八章 镇域综合防灾规划

第二十九条 防洪排涝规划

防洪标准按照镇区20年一遇,村庄20年一遇进行设防。排涝标准按10年一遇进行设防。完成境内老濉河、潼河等河道疏浚工程,规划在镇区结合潼河设置防洪设施。

第三十条 抗震规划

重大地震工程和可能发生严重灾害的建设工程,应对进行地震安全性评价,并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。一般性建设工程抗震设防烈度为7度,设计地震加速度值为0.10g。学校、医院等人流密集场所的建设工程,应对按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。

依托城市道路,将各级避难疏散场所连接起来,形成相互贯通的网络状避难疏散通道体系。城市主次干道应作为震时疏散、救灾、供应道路。使危险地段的群众能安全迅速地疏散到安全地区,疏散道路应符合避震疏散的要求,主要疏散通道宽度须在15米以上。

利用公园、体育场所、学校、小区绿地、广场、停车场等作避震场所。

第三十一条 消防规划

在镇区规划一处二级普通消防站,负责全镇的消防指挥和调度。在镇区电信局设两对“119”火警线。在各行政村设置消防用清水池,消防用水储存在供水站,

第三十二条 卫生防疫规划

1、制定九大公共卫生突发事件的应急预案,以确保全镇的公共卫生安全。

2、对传染病突发疫情四级预警,实施分级控制。发生不同等级的疫情时,启动相应级别的组织领导体系和工作预案。发生疫情时,将按预警级别分别启用相应的定点医院,并根据疫情强度启用相应数量的病床。

3、在镇区卫生院建设卫生防疫中心,负责全镇的卫生防疫宣传和检验,并建立开设特殊门诊,设置应急专用车辆。镇区卫生院负责旅游游客的突发疾病和伤情救治。

第十章 城镇性质与规模

第三十三条 城镇性质

以绿色食品加工业、服装加工和商贸服务业为主的皖北工贸型城镇。

第三十四条 城镇规模

1、人口规模

至2025年,镇区总人口15800人。

至2030年,镇区总人口20300人。

2、建设用地规模

至2025年,城镇建设用地221.2公顷,人均建设用地面积为140平方米。

至2030年,城镇总用地面积362.78公顷,其中,城镇建设用地282.79公顷,人均建设用地面积139.30平方米。

第十一章 镇区总体布局

第三十五条 建设用地发展方向

镇区建设用地未来将在不占用永久基本农田的前提下向西和向南方向拓展。

第三十六条 镇区用地空间布局结构

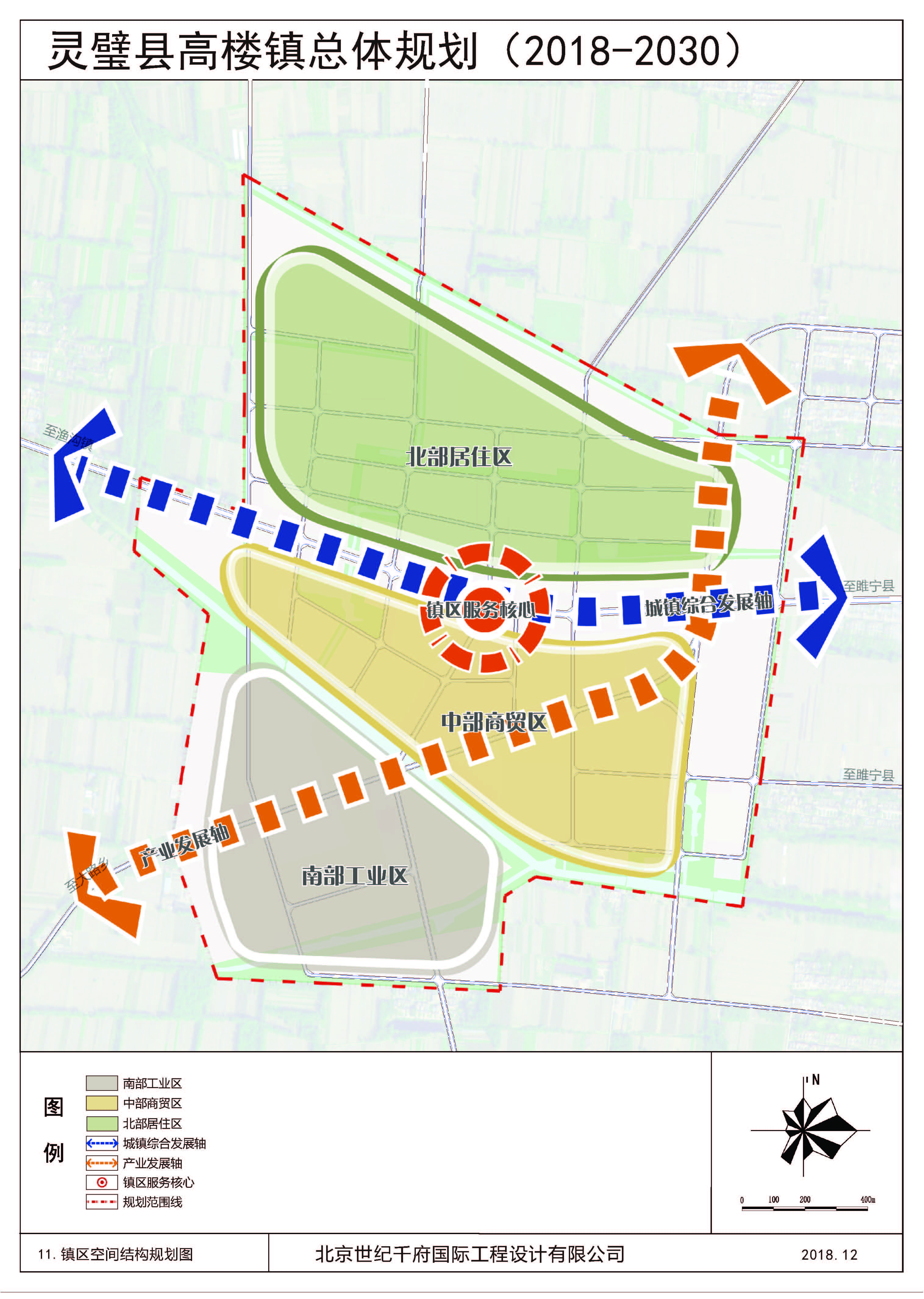

总体布局结构为“一心、二轴、三分区”的布局结构。

二轴:沿S302省道形成东西向城镇发展轴线,沿X306县道形成南北向城市发展轴线。

三分区:北部宜居区、中部商贸区、南部工业区。

第十二章 镇区用地布局

第三十七条 居住用地布局

规划居住用地面积为95.95公顷,占城镇建设用地的比例为33.93%。

规划开发保障性住房和廉租房结合棚户区改造工程进行建设,近期建设廉租住房建筑面积2.0万平方米,主要位于中心组团。

第三十八条 公共设施用地布局

1、行政办公用地

规划行政办公用地面积为2.15公顷,占城镇建设用地的比例为0.76%。以镇政府为中心,布置行政管理用地,形成具有现代化风格的行政管理中心。

2、文化设施用地

规划文体设施用地面积为0.29公顷,占城镇建设用地的比例为0.10%。规划在镇政府附近设置一处综合文体中心,设置体育场、图书馆、影剧院、文化馆等设施。各居住片区分别配套布置相应等级的文化娱乐设施,包括文化室、老年之家、青少年之家等设施,为居民提供文化休闲活动场所。

2、教育机构用地

规划教育设施用地面积为7.44公顷。规划保留镇区原中学和原中心学校,用地面积为4.24公顷。规划在镇区北侧新建一所九年一贯制学习,占地面积为3.20公顷。

4、医疗卫生用地

规划医疗卫生用地面积为3.57公顷,占城镇建设用地的比例为1.26%。

规划在高楼镇区南侧新建高楼镇卫生院,布置卫生防疫站,血防站等设施,提高医疗救护水平。

5、社会福利用地

规划社会福利用地面积为0.37公顷,占城镇建设用地的比例为0.13%。

规划在镇政府西侧新建一座多功能社会福利中心,加强对养老设施和环境的改善,在新建的社会福利设施内增设为老人服务的机构,负责全镇居民的敬老养老宣传和服务。另在较大居住片区内部分别建设一座社区服务中心,每座建筑面积大于200平方米,逐步完善以街道和居委会为依托的社会服务网点建设。

6、宗教设施用地

规划宗教用地面积为0.24公顷,占城镇建设用地的比例为0.08%。

6、商业服务业用地

规划商业服务业用地面积为35.64公顷,占城镇建设用地的比例为12.60%。

商业服务业用地布局按居住区级商业中心、小区组团级商业中心两级布置。规划商业服务业用地主要布置于镇区中心人民北路和S302省道的道路两侧,满足本地居民商业需求的同时也为外地游客提供商业服务;规划在人民北路和S302省道交汇处布置集贸市场,服务整个镇域。

规划在镇区建设两处加油站,一处位于镇区北部,一处位于镇区南部,占地面积为0.89公顷。

第三十九条 工业用地布局

规划工业用地面积为41.78公顷,占城镇建设用地的比例为14.77%。

工业区主要发展绿色食品加工、服装加工、机械加工等工业。对于城镇工业区内的生产企业,应加强对这些工业的污染治理,使其不对居民造成伤害,否则坚决予以取缔。

第四十条 仓储用地布局

规划仓储用地面积为4.66公顷,占城镇建设用地的比例为1.65%。

规划在城镇人民北路与潼河交叉口东北侧规划布置仓储物流中心,形成以物质中转为主的物流中心。规划在镇区南侧布置服务于工业的仓储用地。加强对仓储设施的改造,提高仓库吞吐量和机械化水平。大型百货批发、购销批发等大型用地内自备仓储设施。

第四十一条 土地使用强度控制

居住区用地临河组团控制为10~15%,其它控制为15~20%;公共建筑区用地控制在20~40%左右;工业区用地控制为40%左右;仓储物流区用地控制为35~40%;交通区用地控制在35%左右;公用设施用地控制在30%左右。

2、建筑高度

居住区用地临河组团12米以下,其它区域18米以下;公共建筑区用地临河区域控制在25米以下,其他区域控制在30米以下;工业区用地控制在20米以下;仓储物流区用地控制在20米以下;交通区用地控制在24米以下;公用设施用地控制在24米以下。

3、容积率

居住区用地临河组团控制为1.0~1.2,其它区控制为1.0~1.5;公共建筑区用地控制为0.8~1.5;工业区用地控制为0.6~1.0;仓储物流区用地控制为0.6~1.0;交通区用地控制在1.5;公用设施用地控制在1.5。

4、绿地率

居住区用地老城区控制为35%以上,新区控制为40%以上;公共建筑区用地控制为25~30%;工业区用地控制为20%;仓储物流区用地控制为15~20%;交通区用地道路交通用地控制在30%,广场用地控制为40-50%;公用设施用地控制为25%。

5、其它

干路两侧建筑红线各退让距离不小于8米,支路两侧建筑红线各退让距离不小于5米。

第十四章 镇区道路交通规划

第四十二条 规划原则

(1)结合现状和自然地形条件,考虑城镇特色对道路布局的影响,高速、充实、完善道路体系,形成功能明确,等级完备,适应社会经济发展的道路交通网路。

(2)在保证线形合理,交通顺畅的前提下,力求结合地形,利于开发。

(3)道路规划和用地规划相一致,促进土地价格的提升,改进城镇土地的开发条件,以道路建设带动镇区区建设的发展。

(4)近远期规划相结合,根据镇区区发展的不同阶段,合理布置路网,加强新城和旧城的交通联系。同时注重加油站、停车场、集散广场等静态交通设施的规划,为城镇的进一步发展留下余地

第四十三条 道路系统规划

规划镇区道路由主干路、次干路和支路三个等级组成。

规划路网从镇区现状条件入手,加强对外联系和各组团之间的联系,依循用地条件和地形特点等,尽量减少拆迁量,合理利用原道路改造,形成方格网式的路网骨架。

镇区干路系统形成“环网”结构,增强道路的通畅性,加强与县城联系。

第四十四条 道路网交叉口及道路断面

平面交叉口处道路缘石和红线转弯半径,主干路分别按18米、24米控制;次干路分别按15米,支路10-14米。不同等级的道路相交按等级低的道路控制。交叉口用地范围按红线转弯半径和停车视距三角形双控制,主干路停车视距为60米,次干路为40米。

第四十五条 道路指标

镇区道路用地面积为31.79公顷,占城镇建设用地比例为11.18%,人均道路面积15.66方米。干路间距250-500米左右,干路网密度5.0公里∕平方公里,道路总长22.96公里。

第四十六条 交通设施规划

在镇区的东部规划客运站,结合内建设公交旅游服务公司,公司内配置足够数量的公交车辆和司乘人员,负责城镇的旅游服务和相关事宜。

重点支持和优先发展小公共汽车,积极稳妥发展出租汽车,配备一定量的大巴车,建设完善的为旅游观光服务的公共交通系统。

城镇出租车拥有量规划期末达到30辆以上。加强对外出租车的管理,镇区重点增加小公共汽车,加速对旅游业车辆的发展和管理。

第四十七条 公共停车场规划

规划在镇区西部设置1处公共停车场。满足镇区停车需求。

第十五章 镇区绿地系统景观规划

第四十八条 规划原则

依托高楼镇的自然滨水资源,形成生态绿地、公共绿地、防护绿地和附属绿地和谐统一、体系完善的城镇绿地网络,实现生态环境的良性发展。

第四十九条 绿地系统分类

规划绿地与广场用地面积为53.38公顷,占城镇建设用地面积为18.88%

1、公园绿地

规划公园绿地面积为40.17公顷。规划镇区内的公园分为镇区级公园-社区级-组团级公园三个等级。

(1)镇区级公园是城市公共绿地系统的核心,是市民休闲、游玩和公共活动的最主要场所,也是展示城市特色形象迎接外来游客的重要“名片”。规划镇区级4处,分布在镇区北部、中部和南部。

(2)规划按照0.5-1.5万人配置社区公园2处,服务半径800-1500米,同时布置娱乐休闲设施,体育建设设施和社会服务设施,为社区居民日常生活提供便捷、生态、安全的公共活动场所。

(3)结合道路、河道规划布置单位面积不小于500平方米的街头绿地,使居民出行在300米半径内能见到绿地,以满足景观及人们生活的需要。在城镇中心区、主干道交叉口、桥头等视觉敏感地区开辟小、多、均的街头绿地,丰富城镇景观。

(4)镇区内水系两侧设置不小于10米宽的滨河景观游憩绿带,提高绿地亲水性,创造生动惬意的休闲绿化空间。

2、防护绿地

规划防护绿地面积13.21公顷。

(1)市政公用设施的安全防护绿地:主要是污水处理厂、消防站等与用地之间预留相应的防护绿地,一般绿化宽度为5-10米。

(2)居住区、公共服务区与工业区之间的安全隔离绿地。为减少工业区对居住区、公共服务区的影响,规划在居住区、公共服务区与工业区之间以公园形式预留较宽绿带。

(3)省道道路两侧防护绿地,绿化宽度为15米。

(4)防护绿地的绿化植物应以低矮灌木及宿根花卉、草坪、地被植物为主,成片状群植。根据廖屯镇用地结构,合理确定各类公园、带状绿地、街旁广场、游园绿地的分布,大、中、小公园形成配套体系;完善服务功能,方便居民使用,逐步形成布局合理的公共绿地体系。

规划二类居住区的绿地率不低于30%;大中型商业、服务业设施、公共文化设施、机关团体不低于30%;学校、医院等单位的绿地率应不低于35%,工业仓储用地绿化率不低于25%。

第五十条 景观风貌规划

规划高楼镇区景观风貌特色为“一心、一带、二轴、三区、多点”

一心:镇区综合服务中心;

一带:一条滨河绿化景观带,即潼河两岸镇区段绿化景观带。

二轴:两条建筑风貌轴线,即S302省道和X306道路两侧的建筑景观轴线。

三区:三个景观风貌分区,分别为北部居住风貌区、中部商贸风貌区、南部绿色工业风貌区。

多点:多个景观节点,主要为镇区内大型公园、主要特色建筑节点、门户节点等。

2、景观轴带

利用镇区内部河流形成滨河景观带,规划强调以水为主题,结合滨河形成镇内重要的景观休闲带。利用镇区内主干路沿线绿带及铁路沿线绿带等要素形成两条条市民休憩、游乐以及生态隔离功能的景观轴线。

3、景观节点

本次规划控制的重要景观节点共有6处,包括广场构筑物、镇政府大楼、集贸大厦、客运站建筑、商业大楼和镇区公园。

4、环境细部处理

规划要求在注重大环境塑造的同时,应注意各类小品、铺装、标志牌等细部设计,以达到点缀环境的目的。

5、景观控制要素

建筑形式:以现代风格为主,但应在挖掘地方文化内涵的基础上,努力创造地方性和时代感相结合的建筑造型,以体现廖屯镇的特色。

建筑色彩:以清新、淡雅为基调,大面积的外墙采用白、淡黄等色彩,局部和细部则可采用西洋红、钴蓝、绿等明快色彩。

绿化配置:以地方树种为主,做到搭配合理,季移景异,乔、灌木、大、中、小相结合,并考虑色彩的变化。

第十六章 镇区公用设施工程规划

第五十一条 给水工程规划

1、用水量预测

规划预测200最高日用水量1.90万立方米。日变化系数取1.4,至2030年平均日用水量为1.36万立方米。

2、用水水源及水厂

规划供水水源仍然采用现状自来水厂,改造提升。自来水位于镇区南侧。

3、供水管网

供水管网以环状网为主,环状网和枝状网相结合的布置形式。规划沿环镇路铺设出厂主干管,管径DN400,状为辅的形式铺设,保证供水可靠性。沿镇区区主干道铺设供水主干管,管径DN300,形成供水主环;沿其它道路铺设供水次管,管径DN200。对水压有特殊要求的用户,自行设置加压泵站。消防给水与市政给水共用管网,管径在100mm以上管网,在交叉路口及城镇主、次干道上设置地下式消火栓、间距不大于120米。

第五十二条 排水工程规划

1、排水体制选择

至2025年,高楼镇镇区逐步将合流制排水系统改造为分流制排水系统。对扩建新区、新开发区或旧城改造地区的排水系统采用分流制。

至2030年,高楼镇镇区采用分流制排水系统。

3、污水量

规划预测2030年污水量为1.52万立方米/日。

4、污水处理厂

工业企业污水以自行预处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)后与城镇污水共同经污水管道送入规划污水处理设施厂,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918--2002)一级A标准后排入厂区东侧现状排水沟,进入潼河,最终进入老濉河。

规划污水处理设施厂位于镇区南部,潼河北岸。

医疗卫生污水必须在污水产生地进行单独处理,达到《医疗机构污水排放要求》(GB18466-2001)后方可排入市政污水管道。

5、污水管网

新建污水管网结合用地布局和规划路网敷设,污水管道以重力流为主,顺地形情况布置。规划沿镇区区干道敷设污水主干管,管径为DN400。污水次干管管径为DN200。

6、雨水系统

构建城镇沟渠系统,完善地面渗水铺装,加强城镇对雨水的渗透、收集和利用能力,建设“海绵城市”。

(1)雨水入渗

运用可透水性铺装,修建透水道路及透水广场,有效地增大雨水下渗量,明显地减小地表径流系数。

(2)雨水收集回收

通过屋顶和地表措施进行雨水收集,并存储在储水设施中,根据相关回用标准,用以生活和灌溉等方式进行回用。

生态屋顶:将镇区大面积平面房屋屋顶打造成生态屋顶,不仅可以达到收集雨水效果,节约用水,同时也美化了环境。

(3)雨水调蓄净化

通过设置道路雨水调蓄池,可以削减径流水涝,结合人工湿地,通过植物和土壤的净化能力和新陈代谢,去除水体的污染物和悬浮物,起到净化水质,改善水环境的作用。

规划远期完成镇区内所有雨水管网,雨水管管径600~1200mm,保证镇区内雨水排水畅通。雨水排水设施服务普及率达到90%以上。

第五十三条 电力工程规划

1、供电负荷

预测2030年高楼镇镇区最高电负荷为3.47万KW。同时系数的选取为0.7,则总用电负荷为2.43万千瓦

2、变电所规划

规划保留现状35KV高楼变,远期规划新增一座35KV青谷堆村变,两个变电站联合为镇域供电。

2、电网规划

(1)中压电网

镇区内规划的供电线路按照规定应架空或地埋敷设在道路的东侧或北侧,形成以10kv线路为主要配电网络的配电系统。镇区配电线路与农村配电线路分开架设,使整个镇区10KV配电网形成供电可靠性强的高质量环状配电网络。

(2)高压走廊

规划35kV线路两侧设置15米绿化带,绿化带内不栽杨树。配电线路的导线截面按标准化、系列化选择规格,10KV配电线路的供电半径控制在10km之内。

镇区内10/0.4KV公用变压器采用户内式或箱式组合结构。镇区内各主次干道及广场均设置路灯,电源由专用变压器供电,照度执行国家标准。主要道路及广场的路灯线路采用地埋电缆,其余地段架空敷设,与配电网线路并行时,可同杆架设。

第五十四条 电信工程规划

规划在镇区区保留电信端局。建设广播、电视节目传输专用微波线路,大力发展有线电视,普及率达100%。

规划2030年固定电话总容量为0.69万线,宽带网络总容量为0.69万线。规划镇区需交换机容量为0.61万门。

规划2030年镇区固定电话总装机容量为10150门,固定电话普及率为50部/百人,移动电话普及率2030年约70部/百人。宽带用户普及率2030年达到80%。

规划电信线路架空或地埋敷设在道路的南侧或西侧。尽力达到综合业务数字网,使电话、电脑、有线电视在同一光缆内传输到户。主干管道要有机的结合,协调发展。新建小区的配线管道要与小区建设同步建设,以满足居民的要求。电信主干管供应本区的电信服务,其他电信电缆管道在规划道路上形成支状布置,规格分别为D8~D22。预测通信主干管道容量为18—24孔,通信分支管道容量为8-16孔。

在城镇建设时要留足微波通道,不应有高楼和其他建筑物阻挡,保证微波干线的正常传输。

第五十五条 邮政工程规划

规划在镇政府北侧规划镇中心邮政支局,用以开展镇区的邮政业务。镇区改造建设时,结合公共建筑建设邮政服务网点,实现邮政业务全部微机化管理。

第五十六条 广播电视工程规划

大力发展广播电视事业,规划区有线电视入户率近期达到95%,远期达到100%,增加有线电视台转播节目套数,完成镇区内有线传输干线的光缆改造。远期有线电主视干电缆采用地埋敷设,逐步过渡到综合业务数字网传输,以光缆形式进入小区。并且全部以750MHZ HFC网覆盖,为交互式业务和多功能服务奠定基础。

第五十七条 燃气工程规划

1、气源选择

本项目近期采用液化石油气作为主要气源,远期规划管网接入市政网,以管道天然气为主要供气方式,以瓶装液化石油气为辅助方式。

2、用气量预测

规划预测天然气总用气量2030年为146.22万Nm3/年。

3、燃气系统规划

规划燃气输配系统为中压一级输配系统,通过中低压调压柜(箱)调压,中压管网规划压力级制采用中压A级,设计压力0.4MPa。规划中压干管与规划区道路规划相结合并布置成环状,中压次干管成枝状布置,形成中压输配系统“大环小枝”的格局。管道敷设采用直埋形式,埋深在冰冻线以下。

第五十八条 管线综合规划

根据各种管线性质、易损程度、建筑物对各种管线的安全距离要求以及各种管线相互间的安全距离要求,本着压力流避让重力流,易弯曲管线避让不易弯曲管线,临时管线避让永久管线等原则,规划原则上对各种管线安排如下:污水、雨水管线安排在车行道下边,给水管线、中水管线、热力管道、燃气管道安排在人行便道下,电力电缆、电信管线安排在人行道或绿化隔离带内。

给水管线、中水管线埋深控制在冰冻线以下,雨水管线覆土保证 0.7米,污水管线管顶最小埋深在冰冻线以上0.15米,供热管线埋深在1.1-1.3米,燃气管道埋深控制在冰冻线以下,电力电缆埋深0.8-1.1米。

第十六章 镇区环保和环卫设施规划

第五十九条 污染防治规划

1、环境质量目标

水环境质量目标:远期镇区地表水水质达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水质标准。饮用水源水质达标率100%。

空气环境质量目标:远期镇区空气环境质量达到国家《环境空气质量标准》的二级标准。

声环境质量控制目标:远期镇区声环境质量达到《声环境质量标准》中相应的区域环境噪声标准。

2、环境治理措施

保护地下水资源,防止地下水污染和过量开采。在镇区南侧建设的污水处理设施,合理布局城镇污水管网。推行城镇集中供热和燃气的使用,逐步取代原煤散烧。在工业企业和仓储物流企业周围种植防护绿地,在工业企业推行ISO14000环境质量体系认证制度,并严格执行"三同时"制度,加大环境卫生事业投资,按时清理居民生活垃圾和工业固体废弃物,禁止在居民区内建设工业项目。工业区内禁止三类工业项目,二类工业经企业自行处理达标后方可建设。控制镇区烟尘污染,鼓励清洁能源的使用,气化率达到100%。

第六十条 环境卫生设施规划

生活垃圾:收集方式应该采取定点、分类收集。规划在镇区南侧布置垃圾中转站,面积为0.55公顷。规划垃圾清运应做到日产日清,集中收集后运送至渔沟镇生活垃圾处理场处理,清运率100%。

建筑垃圾:应根据建设需要,按照指定地点就近填埋利用。

危险固体废弃物:必须按国家规定的有害固体废弃物管理条例,采取封闭式单独储存、收运及妥善处理。

第十七章 镇区防灾减灾规划

第六十一条 防洪排涝规划

1、防洪排涝标准

镇区防洪标准按20年一遇的洪水设防,排涝标准按照10年一遇的标准设防。

2、防洪措施

城镇防洪采取工程措施和非工程措施相结合,防洪排涝设施建设与美化城镇、保护环境相结合的方法进行。在完善镇区排水系统,解决城镇内涝及淤积问题。河道定期清淤,保持河道过水能力。规划在镇区南侧潼河低洼地区设防洪排站设施,镇区内潼河两岸修建防洪堤坝。

第六十二条 消防工程规划

1、消防站与消防指挥中心布局

规划在高楼镇区设置一个消防站,位于镇区南侧,为二级普通消防站。同时,在消防站内建设消防指挥中心,负责接受全镇的火警报告、人员和车辆调度、火场指挥和通讯联系等。

2、消防通讯

近期建立完善的消防报警、转信、调度等有线和无线通讯系统,电信局至少设一对“119”火警线。完成消防无线三级通讯网络的建设。

3、消防给水与消火栓配置

消火栓按120米的间距进行配置,尽可能设在交叉口,在商贸区重点建筑物和中心区提高消火栓密度,消火栓采用地下式。消火栓的接管直径不小于100毫米。

4、消防通道与建筑消防

消防通道之间距离不宜超过沿街160米,消防车道的宽度不应小于3.5米,转弯半径不应小于12米。在旧城改建中,要开辟消防通道,拆除“三小”。新建各类建筑物要满足消防间距,配备必要的消防设施。

5、消防车辆与特种装备

近期配备泡沫灭火车三台,举高消防车两台,消防指挥车一台,所有消防车辆随车器材达到国家配备最低标准。

第六十三条 抗震防震工程规划

一般性建设工程抗震设防烈度为7度,设计地震加速度值为0.10g。学校、医院等人流密集场所的建设工程,应对按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。

1、抗震指挥中心

在镇政府设置镇级抗震救灾指挥中心,负责制订地震应急方案,在接到临震预报后,向全镇发布命令,统一指挥人员疏散、物资转移和救灾。

2、避震疏散通道与疏散场地

利用城镇的干路及城镇对外交通设施相联系的骨干道路,形成通畅的快速疏散体系,疏散的主要方向为城镇东、西、南、北4个出口。以运动场、学校操场、广场、停车场等做为镇区紧急避震疏散场地。

3、旧城改建

旧镇区改建时,应充分考虑防震的要求,降低建筑密度和人口密度,增加和拓宽支路及宅前屋后道路,增加绿地和广场,有效提供避震疏散用地,对低质量的成片建筑进行改造,尽可能满足防震要求。

4、次生灾害源的控制管理

对生产、存放大量易燃、易爆品的单位,在规划中应严格安排在远离城镇生活区的地带,位于城镇上风向和人口密集地区的灾害源要迁至较适宜地段。

第六十四条 人防工程规划

1、人防工程规划指标

规划战时留守人口为镇区总人口的30%,人均人防工程面积1.5平方米,需建设人防工程面积为0.91万平方米。

2、人防工程布局要求

人防工程以片区为单位,以人员掩蔽工程为重点,配套其它工程,形成各片区分工明确、紧密联系的人防工程体系。

人防工程要与城镇总体规划相结合,与老镇改造相结合,与防震、抗震相结合。新建十层(含十层)以上高层建筑或基础开挖深度3米以上(含3米)的九层以下民用建筑,必须建设不小于底层建筑面积的防空地下室。

企事业单位、中外合资企业、医疗卫生等民用建筑,都应按国家和省市政策规定按地面新建总建筑面积3%修建人防地下室。

建筑面积在5000平方米以上的新建居住区,按总建筑面积的2%建设地下掩蔽所。供电、供水、电信、车站、仓储等重要公共设施以及人流众多的大型公共建筑,应建一定规模的防空地下室。

广场、公园等公共空间内应设置大面积绿地,战时可用于人员、物资的集散等。地下人防与地面应有便捷的交通联系。独立的防空地下室应设置两个以上出入口,主要出入口的设置应便于人员的疏散。防空地下室合理布置,有利于防空、排水和隐蔽伪装。

第十八章 近期建设规划

第六十五条 规划期限

2018~2025年。

第六十六条 规划规模

1、人口规模

至2025年,高楼镇总人口为76000人,其中镇区人口15800人。

2、建设用地规模

镇区近期镇区建设用地221.2公顷。

第六十七条 规划原则

——基础先行:坚持基础设施适度超前,加快交通、通信、供水、排水、供热、燃气等城镇基础设施建设,完善市政设施,拉开城镇发展框架,为城镇开发创造条件。

——产业支撑:坚持产业发展和镇区建设联动,工业化与城镇化并进,通过调整城镇格局,大力发展二、三产业,促进人口有序流动和合理集聚,为城镇发展提供动力。

——以人为本:立足于人的全面发展,实施可持续发展战略,把改善环境与提高人民生活质量放在城镇建设的首位,实现人、自然、经济、社会各系统间的和谐发展。

——易于操作:强调近期建设规划的可操作性,将规划目标和城镇发展实际有机结合,科学合理的选择城镇近期建设项目,为政府在城市建设方面的决策提供科学依据。

——区域统筹:立足于镇域的发展,将农村居民点的改造与拆并与镇区的发展结合起来,使得人口、规模、功能协调发展。

第六十八条 近期建设用地

工业用地:近期集中建设工业园区发展,保留镇区北侧部分地块工业。

居住用地:S302省道东侧地块,镇区东入口区域为连片有条件建设区域,近期积极建设居住用地,为镇区人口增长做好承接,同时为镇区拆迁安置打好基础。

集贸市场用地:近期重点进行整治,经营类型为蔬菜、建材、服装及日用品。

公共服务设施用地:改造现状S302省道两侧区域,以最少的投资,取得最大的经济、环境效益。将现状S302省道两侧打造成为展示高楼镇新形象的魅力大道。

第六十九条 远景发展构想

规划远景,高楼镇将形成完整的城区框架,高效、快捷的交通系统,完善公共设施与基础设施配套,有序协调的功能区。

完善老镇区组团,以向北、向东发展完善为主。

产业发展,重点依托工业园区发展,镇区以城镇配套功能为主。